自從這邊開張一個月以來,一直不乏有人來信或私下告訴我,希望能夠花點時間來談談棘龍(Spinosaurus)這種奇特的恐龍。自從電影《侏羅紀公園3》(Jurassic Park III)上映以來,才使得這種被人遺忘的巨大肉食恐龍聲名大噪。此外,2014年古生物學家尼薩伊布拉罕(Nizar Ibrahim)在撒哈拉沙漠的新發現也使得我們對於棘龍有了全新的認識。

也因為一直以來,隨著新的化石證據與研究發現,棘龍的外在形象也隨這時間推移而不斷修正。為了要能夠從比較全面的角度來了解棘龍這種神祕的恐龍,本篇將專注在發現棘龍的歷史沿革,來看看棘龍的過去、現在與未來。

時間回到1910年代,德國古生物學家史托瑪男爵(Ernst Stromer)搭著蒸汽船正要前往亞歷山大港(Alexandria)籌備一項關於古生物學的遠征考察計畫,也是在當時史托瑪決定前往鮮為人知的巴哈利亞(Bahariya)搜索化石。1912年,史托瑪的好友兼他的當地嚮導瑪格拉夫(Richard Markgraf)發現了一種未知的巨大獸腳類恐龍,這個化石包含了一塊殘缺的下顎骨、散落的牙齒與多塊脊椎,其中巨大高聳的棘柱引起了他的興趣,並開始著手研究。幾年之後,史托瑪將他的研究發表,他認為這是一種前所未見的新物種,並根據牠獨特的身體特徵將這種恐龍命名為「埃及棘龍」(

Spinosaurus aegyptiacus)。

|

| 埃及棘龍(Spinosaurus aegyptiacus)的模式標本。Credit: Ernst Stromer. |

之後在1934年,更多的素材從巴哈利亞出土,儘管這些骨骼與棘龍有些相似之處,但史托瑪認為他們可能屬於其他其他動物而非棘龍所有,於是他將這些未知的化石標記為「棘龍B」(

Spinosaurus B)。由於缺乏有效的參照對象,史托瑪根據當時奧斯本(Henry Fairfield Osborn)描述的另一種巨大的獸腳類恐龍─霸王龍(Tyrannosaurus)作為復原重建的參考依據,並依此描繪了多張的手稿。

|

| 史托瑪男爵(Ernst Stromer)在1936年為標本BSP 1912 VIII 19所繪製的手稿。Credit: Ernst Stromer. |

所有史托瑪在遠征巴哈利亞地區所發現的化石都被送往慕尼黑古生物學博物館(Paläontologisches Museum München)典藏。然而,好景不常,隨著德國在二戰的戰況越來越吃緊,盟軍的空襲也開始進入德國本土,各地的博物館與學術機構開始把大批的館藏與學術成果搬到地下的岩洞或防空壕中。史托瑪也多次向館方要求將他的化石蒐藏移往安全的地方保存,但都被館方斷然拒絕。1944年4月24日,英國皇家空軍(Royal Air Force)對慕尼黑地區進行大規模的轟炸,除了史托瑪的研究手稿,所有已發現的棘龍化石與其他在巴哈利亞發現的化石全部化為烏有。在此之後,再也沒有任何人發現過任何新的化石,棘龍就好像被世人遺忘了一般。

在史托瑪男爵採集的化石標本隨著戰爭而煙消雲滅後,棘龍似乎就和其他巴哈利亞組(Bahariya Formation)出土的恐龍一樣被世人遺忘。同樣出身德國的古生物學家休謨(Friedrich von Huene)也曾經認為棘龍很可能是已知最巨大的陸棲肉食動物。如果第二次世界大戰沒有發生,也許這個失落的撒哈拉巨獸會比起北美的霸王龍更廣為人知。

|

| 早年棘龍的復原形象,看起來就像其他大型的獸腳類恐龍,但被上多了個帆狀物。Credit: John Sibbick. |

在1970年代左右,恐龍被認為很可能是靈活的溫血動物,所以科學家們也重新將棘龍的姿態調整成水平的模樣。當時巨大的背棘被認為可能佈滿了血管,以用來調節體溫,類似古老的異齒龍(Dimetrodon)。所以有些這個時期的某些復原圖中能看到棘龍以四肢行走的方式移動。

法國古生物學家巴佛陶(Eric Buffetaut)研究了數種獸腳類恐龍的牙齒結構,他檢視了一些來自突尼西亞的破碎下顎骨與牙齒,這些化石被認為是棘龍所有。他驚訝地意識到,棘龍很可能具有一副狹長口吻,錐狀的牙齒顯示他們可能不適合獵殺其他大型的植食動物。相反的,他們很可能以捕食魚類為主。巴佛陶隨後又檢視了一些來自摩洛哥南方出土的棘龍化石,他認為棘龍很可能跟當時新發現的重爪龍(Baryonyx)同屬於一類未知的獸腳類恐龍演化支,可惜這個假說在當時缺乏可靠的化石證據佐證。

|

| 電影《侏羅紀公園3》(Jurassic Park III)當中棘龍的原始設定稿。因為化石素材的缺乏,當時復原的頭部使用了似鱷龍(Suchomimus)與重爪龍(Baryonyx)的特徵作為復原重建的依據,體型也比較類似標準的大型掠食恐龍。以當時已知的素材來說,電影中的形象其實算是相當正確的。Credit: Mark "Crash" McCreery. Stan Winston Studio. |

1996年,羅素(Dale Russell)根據一些摩洛哥(Morocco)出土的頸部脊椎化石,描述了埃及棘龍(

S. aegyptiacus)以外的另一個物種─摩洛哥棘龍(

S. maroccanus)。幾年後,他又和法國古生物學家塔可(Philippe Taquet)將更多化石歸納於摩洛哥棘龍底下,其中包含了一塊狹長的上顎骨。這塊上顎的吻部前端還佈滿了細小的孔洞,或許棘龍也像鱷魚一般能藉此感知水中的動靜,而這塊化石證實了多年前巴佛陶的假說。

當時也在北非探勘化石的賽里諾(Paul Sereno)並不同意這樣的分類法,他認為摩洛哥棘龍其實就是埃及棘龍,而非兩個物種。他還指出,史托瑪男爵描述的「棘龍B」其實很可能是另一種大型獸腳類恐龍。

|

| 在有更多屬於棘龍的顱骨素材被科學描述後,科學家發現棘龍的鼻脊上有一小塊美麗的冠狀物。新的證據顯示棘龍的背棘其實很可能並非是脆弱的帆狀物,這些高聳的神經棘很可能有脂肪或肌肉覆蓋,且血管化的狀況也並不如預期中得明顯,或許除了調節體溫以外也具有溝通或展示等多種用途。Credit: Joschua Knüppe. |

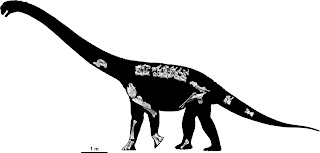

尼薩伊布拉罕(Nizar Ibrahim)在2014年根據了一具亞成體的部分骨骼化石標本重建了新復原樣式的棘龍,這具化石保存了一副完整的髖骨、股骨、脛骨與部分的趾骨。他採用了早年賽里諾的分類法,將史托瑪男爵描述的「棘龍B」部分化石與摩洛哥棘龍都視為是埃及棘龍的化石標本。

過去從來沒有發現過如此完整的棘龍後肢,伊布拉罕根據這些新出土的素材,認為棘龍擁有一對相對較短的後肢,並藉此適應半水棲地環境。當必須在陸地上移動時,則以手背著地,支撐上半身多餘的重量,然後以後肢行走,即所謂的「四肢行走」步態。

儘管伊布拉罕的新式復原對於棘龍水下適應的假說相當具有說服力,但同時也有許多人對此提出質疑。哈欽森(John Hutchinson)指出,使用多個來自不同個體、彼此割裂的樣本,很可能導致復原的結果是個不準確的化石嵌合體。艾維斯(Serjoscha Evers)等人也提出了分類學上不同的看法,他認為「棘龍B」與摩洛哥棘龍其實是另一種截然不同的棘龍科(Spinosauridae)恐龍,而非屬於埃及棘龍所有。

|

| 許多的證據都顯示棘龍很可能是一類半水棲動物,不僅骨質密度高、棘龍牙齒的氧同位素比對也比較接近水棲動物。根據伊布拉罕(Nizar Ibrahim)的重建,棘龍擁有一對相對較短的後肢,並藉此適應半水棲的環境。Credit: Francesco Delrio. |

也許有關棘龍復原的爭議在短期之內仍不會有結論,但是謹記世上並不存在完美的復原,許多我們耳熟能詳的恐龍與古生物也都隨著時間有諸多的改變,也許這個失落的撒哈拉巨獸還有著更多秘密等著人們去發掘。

References:

Holtz, T.R., Molnar, R.E., & Currie, P.J. 2004. Basal Tetanurae. In: Weishampel, D.A., Dodson, P., & Osmolska, H. (Eds.). The Dinosauria (2nd Edition). Berkeley: University of California Press. Pp. 71–110.

Buffetaut, E. 1989. "New remains of the enigmatic dinosaur Spinosaurus from the Cretaceous of Morocco and the affinities between Spinosaurus and Baryonyx". Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte (2): 79–87.

Russell, D.A. 1996. "Isolated dinosaur bones from the Middle Cretaceous of the Tafilalt, Morocco". Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 4e série, section C. 18 (2–3): 349–402.

Taquet, P. and Russell, D.A. 1998. "New data on spinosaurid dinosaurs from the Early Cretaceous of the Sahara". Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIA - Earth & Planetary Sciences. 327 (5): 347–353.

dal Sasso, C.; Maganuco, S.; Buffetaut, E.; Mendez, M.A. 2005. "New information on the skull of the enigmatic theropod Spinosaurus, with remarks on its sizes and affinities". Journal of Vertebrate Paleontology. 25 (4): 888–896.

Ibrahim et al. 2014. Semiaquatic adaptations in a giant predatory dinosaur. Science 345, 1613– 1616.

Evers et al. 2015. "A reappraisal of the morphology and systematic position of the theropod dinosaur Sigilmassasaurus from the "middle" Cretaceous of Morocco". PeerJ. 3: e1323.