|

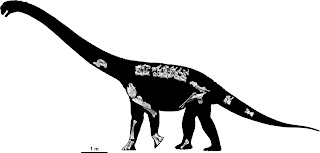

| 傳統上以解剖特徵作為依據的恐龍演化樹。Credit: Sereno P. et al. |

1888年,英國古生物學家哈利希里(Harry Seeley)建立了以骨盆形式作為依據的分類方式,將所有的恐龍區分為蜥臀目(Saurischia)與鳥臀目(Ornithischia)兩大類,開啟了當代恐龍分類的濫觴。於是獸腳類和蜥腳類恐龍基於骨盆的形式較類似原始的爬行動物而被併入蜥臀目底下,鳥臀目則被認為是另一個獨立的演化支。不同於當時多數科學家的想法,希里認為「恐龍」其實是一個主龍類(Archosauria)底下的人工分類,而非享有一個共同祖先的演化支。

這個將恐龍視為複系群的概念直到「恐龍文藝復興」(Dinosaur renaissance)才被推翻,而鳥類與恐龍之間的關係也被重新確立,恐龍被重新定義為「包含了恐怖三角龍(Triceratops horridus)與家麻雀(Passer domesticus)的最近共同祖先,以及其最近共同祖先的所有後代」。但是將恐龍歸納為蜥臀目與鳥臀目兩個分類單元的概念仍完整地保留了下來,並沿用了整整一百多年。

|

| 巴隆等人(Baron, M. G. et al)發表的新假說,鳥臀目恐龍就像夾心一樣落在「蜥臀目」恐龍中間。Credit: Nobumichi Tamura. |

今日發表於《自然》(Nature)期刊上一份新的研究很可能將撼動既有的傳統分類法!劍橋大學(University of Cambridge)和倫敦自然史博物館(Natural History Museum, London)的研究員巴隆(Matthew Baron)等人重新檢視了七十多種基礎的恐龍與恐龍形類(Dinosauriformes)共457項解剖特徵,並重新提出了全新的分類方式。

|

| 「鳥腿類群」的解剖特徵比較。Credit: Baron, M. G. et al. |

不同於現行的分類方式,巴隆等人將蜥腳形類(Sauropodomorpha)與那些傳統上認為較接近獸腳類恐龍的艾雷拉龍科(Herrerasauridae)組織為同一系群;而原先被認為與鳥類親緣關係上較疏遠的鳥臀類恐龍則與獸腳類恐龍並列為姊妹類群。在研究中,巴隆等人找到了21個明確的共衍徵來支持鳥臀類與基礎獸腳類恐龍之間的關係,並指出艾雷拉龍科和基礎蜥腳形類演化支骨盆型態上與獸腳類恐龍的相似性很可能只是趨同演化的結果而非共有衍徵。並建議恢復已經棄置不用的鳥腿類群(Ornithoscelida)來描述這個演化支。

鳥腿類一詞源自於演化生物學的巨擘湯瑪斯赫胥黎(Thomas Henry Huxley),創建於1869年。作為鳥類起源於爬行動物的支持者,赫胥黎原先將這個分類單元用以描述鳥類與那些親緣關係上較為親近的爬行動物,其中包含了:美頜龍科(Compsognatha, 現稱Compsognathidae)、禽龍科(Iguanodontidae)、斑龍科(Megalosauridae)與腿龍科(Scelidosauridae)。

|

| 根據巴隆等人的假說,艾雷拉龍的骨盆結構與食性很可能與獸腳類恐龍僅是趨同演化的結果。Credit: Sergey Krasovskiy. |

如果巴隆等人的假設為真,那按照現行的定義方式,包含艾雷拉龍科與蜥腳形類的恐龍將被排除於恐龍總目之外,勢必得針對現行的分類定義做出適度的修正。所以巴隆根據這樣的分析提出的修正提議如下:

1.恐龍總目(Dinosauria):至少涵蓋了所有包含家麻雀(P. domesticus)、恐怖三角龍(T. horridus)和卡內基梁龍(Diplodocus carnegii)在內的所有物種。

2.鳥腿類(Ornithoscelida):至少涵蓋了所有包含家麻雀(P. domesticus)與恐怖三角龍(T. horridus)在內的所有物種。

3.蜥臀類(Saurischia):涵蓋了所有親緣上較接近卡內基梁龍(D. carnegii)而遠離恐怖三角龍(T. horridus)的所有物種。

4.獸腳類(Theropoda):涵蓋了所有親緣上較接近家麻雀(P. domesticus)而遠離恐怖三角龍(T. horridus)或卡內基梁龍(D. carnegii)的所有物種。

5.鳥臀類(Ornithischia):涵蓋了所有親緣上較接近恐怖三角龍(T. horridus)而遠離家麻雀(P. domesticus)或卡內基梁龍(D. carnegii)的所有物種。

6.蜥腳形類(Sauropodomorpha):涵蓋了所有親緣上較接近卡內基梁龍(D. carnegii)而遠離家麻雀(P. domesticus)、恐怖三角龍(T. horridus)或伊斯基瓜拉斯托艾雷拉龍(Herrerasaurus ischigualastensis)的所有物種。

7.艾雷拉龍科(Herrerasauridae):至少涵蓋了所有包含伊斯基瓜拉斯托艾雷拉龍(H. ischigualastensis)與普氏南十字龍(Staurikosaurus pricei)在內的所有物種。

雖然這樣的分類法或許填補了部分早期恐龍演化關係上的鴻溝,但這樣的劃分又能說明什麼事呢?

|

| 鳥臀類的三角龍或許比原先想像的更靠近鳥類?Credit: Lucifer Monzala. |

其中不得不談的便是關於恐龍身上的覆蓋物,目前除了獸腳類恐龍以外,部分鳥臀類恐龍身上也具有鬃毛狀的覆蓋物。由於過去一直認為這些鳥臀類恐龍親緣關係與鳥類和獸腳類恐龍較遠,而無法解釋其身上的針狀鬃毛是否和羽毛為同源結構。但既然艾雷拉龍科與蜥腳形類在關係上遠離鳥腿類,便可解釋這些鳥臀類恐龍身上的覆蓋物其實也是一種原始的羽毛以及長久以來只在蜥腳類恐龍身上只找到鱗片的緣故了。

看了這麼多複雜的定義是不是有點暈頭轉向?當然現階段要驗證這個新的種系分析正確與否仍言之過早,同時也必須謹記在一百多年前馬許或希里試圖運用解剖特徵來建構祖徵與裔徵之間的關係有其時代背景。本研究最大的目的在於重新導入當代支序學的概念來重新梳理基礎恐龍以及其下各個演化支彼此之間的關聯性,並非全盤否定與推翻過去我們對恐龍的既定認知。

科學的過程便是不斷的懷疑與辯證,在生物學的領域裡高階分類單元的異動其實並不罕見,此一研究開啟了我們重新檢視基礎分類學定義的開端,可以想見後續還有更多可以深入探討之處!

References:

Baron, M. G., Norman, D. B. & Barrett, P. M. 2017. A new hypothesis of dinosaur relationships and early dinosaur evolution. Nature doi:10.1038/nature21700