|

| 鴯鶓暗綠色的蛋。Credit: Shuhari. CC BY 3.0, wikimedia commons. |

談到鳥類蛋殼上的色彩,不得不提到原卟啉(Protoporphyrin, PP)和膽綠素(Biliverdin, BV)這兩個重要的化學物質。其中原卟啉能與空氣中的鐵鹽反應,因此在許多鳥類蛋殼上你經常能找到一些帶有棕褐色的斑點;而膽綠素則是蛋殼產生藍綠色澤的主要成分。

這兩種重要的有機化合物是使得鳥蛋能產生鮮豔多變色彩的主要功臣,這類有顏色的蛋經常可見於知更鳥、旅鶇或平胸類之類的大型鳥類。目前僅分布於澳洲的鴯鶓(Dromaius novaehollandiae)便是一個著名的例子,鴯鶓暗綠色的蛋殼是由高量的膽綠素與微量的原卟啉所產生的結果。

|

| 竊蛋龍蛋巢標本PFMM 0010403018,可以看出淡藍色的卵兩兩相對的圍繞在蛋巢周圍,層與層之間還有沉積物區隔。Credit: Wiemann, J. et al. (2017) |

在過去很長的一段時間裡,科學家一直認為這樣的特徵僅出現在鳥類身上。不過近年來,古生物學上的發現顛覆了這個長久以來的想法。德國波昂大學(University of Bonn)的分子古生物學家葳曼(Jasmina Wiemann)與楊子睿從河源龍(Heyuannia)的蛋殼化石上找到了這兩種有機化合物。這一發現顯示這種生存於晚白堊紀的竊蛋龍類(Oviraptorid)早已能夠產下具有藍綠色澤與棕褐色斑點的蛋,為牠們所構築的開放性巢穴提供額外的隱蔽。

最近葳曼和楊子睿更進一步檢視了更多不同類群的恐龍蛋化石標本。他們甚至發現這些特殊的有色蛋很可能僅存在於一部分獸腳類恐龍的單一起源之中產生。

|

| 根據拉曼光譜分析從短吻鱷到鳥類各個類群的蛋殼顏色與蛋巢形式樹狀圖。Creidt: Wiemann, J. et al. (2018) |

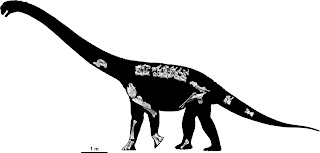

根據拉曼光譜分析,鳥腳類的慈母龍(Maiasaura)和蜥腳類的泰坦巨龍類(Titanosaurid)都沒能找到這類的色素,所以這些離鳥類親緣關係較遠的恐龍很可能跟現在的短吻鱷一樣,只會產下帶有白色蛋殼的卵。

|

| 竊蛋龍蹲坐在開放式的蛋巢上孵蛋的假想圖。Credit: Joschua Knüppe. |

而那些帶有褐色或藍綠色的蛋則集中於真手盜龍類(Eumaniraptora)這群獸腳類恐龍之內。這些類群的恐龍包含了前面提到的竊蛋龍之外,還有傷齒龍類(Troodontid)與隸屬於馳龍類(Dromaeosaurid)的恐爪龍(Deinonychus)。有別於慈母龍與泰坦巨龍一類的恐龍,這些能夠產下有色蛋殼的恐龍很可能都類似於鳥類會蹲坐在開放式的巢穴中孵蛋。

|

| 恐爪龍孵蛋的假想圖。Credit: Joschua Knüppe. |

然而,其中較為特別的是,其中出土於北美洲雙麥德遜組(Two Medicine Formation)的傷齒龍類竟然也如同短吻鱷和那些離鳥類較遠的恐龍類群一樣找不到這類色素的存在!這顯示在傷齒龍類群的恐龍裡面,個別不同的物種也會受到生活習性或外在環境因素的影響而產下僅帶有白色蛋殼的卵。

藉由這些不同顏色的恐龍蛋,也許未來我們還能夠重建出更多關於蛋殼顏色與當年地質年代生態環境和演化的相關線索、並更進一步定位出這些彩色恐龍蛋精確的起源。同時帶給我們對於當代鳥類生殖行為更多的洞見。

References:

Kilner, R. M. The evolution of egg colour and patterning in birds. Biol. Rev. Camb. Philos. Soc. 81, 383–406 (2006).

Wiemann, J.; Yang, T.-R.; Sander, P.N.; Schneider, M.; Engeser, M.; Kath-Schorr, S.; Müller, C.E.; Sander, P.M. (2017). "Dinosaur origin of egg color: oviraptors laid blue-green eggs". PeerJ. 5: e3706. doi:10.7717/peerj.3706.

Wiemann, J.; Yang, T.-R; Norell, M. (2018). "Dinosaur egg colour had a single evolutionary origin". Nature. doi: 10.1038/s41586-018-0646-5