|

| 霸王龍在城市中仰天長嘯。《失落的世界:侏羅紀公園》(The Lost World: Jurassic Park)電影劇照。Credit: Stan Winston Studio. Universal Pictures. |

在學術圈內,霸王龍同時也是被研究的最透徹的物種之一。目前已被發現並確認為屬於霸王龍的標本總數超過30件,當中還包含了許多近乎完整的化石標本,從幼年至成年一併俱全;科學家甚至還從中找到了軟組織與血紅細胞!很難想像至今我們對於這種已經滅絕了6600百萬年的恐龍的瞭解甚至遠比許多現存的動物高出許多。

你幾乎找不到任何一種肉食性恐龍的標本能夠像霸王龍一樣齊全。更令人振奮的是,過去這17年來,科學家所發現的暴龍種類遠比過去一百年前還要來的多,這使得現在我們幾乎可以完整地描繪出霸王龍及其所屬的暴龍超科(Tyrannosauroidea)家族之間演化樹的輪廓,讓牠們得以成為肉食性恐龍當中研究演化的最佳教材。接下來,就讓我們回到一切故事的原點,一起來窺探從荒煙蔓草中發掘霸王龍的歷程!

●尋龍高手

|

| 亨利‧菲爾費德‧奧斯本(Henry Fairfield Osborn, 1857-1935)。Credit: American Museum of Natural History. |

說起霸王龍的故事,總是免不了要提起一號人物,那就是亨利‧菲爾費德‧奧斯本(Henry Fairfield Osborn)。他的來歷非同小可,不同於我們大多數人熟悉的科學家,整天埋首研究、經費與教學,還得整天掛心覺得自己像個魯蛇;奧斯本完全是天生的人生勝利組,他有個做為鐵路大亨的父親,大學就讀於名校,並師承於另一位當時知名的古生物學家科普(Edward Drinker Cope)。之後又順利地成為美國紐約自然史博物館(American Museum of Natural History, AMNH)的館長,而且這一當就是整整25年。

|

| 「骨頭先生」巴納姆‧布朗(Barnum Brown, 1873-1963)。他滑稽的名字取自一位當時知名的馬戲團經紀人─P.T.巴納姆(P.T. Barnum)。Credit: American Museum of Natural History. |

當然奧斯本並不是每次都有參與每一項野外的採集任務,在20世紀初,奧斯本雇用了許多探險家在北美的大西部採集化石,其中最具盛名的莫過於「骨頭先生」(Mr.Bones)─巴納姆‧布朗(Barnum Brown)。

巴納姆‧布朗也是一號奇怪的神祕人物,他經常在盛夏的懷俄明與亞伯達省的荒地中穿著一件厚重的獸皮大衣,同時也在兩次世界大戰中從事諜報工作。除了協助博物館採集化石之外,他也受雇於石油公司,經常過著白天採集化石、夜晚破壞敵對公司的油井與竊取商業機密的日子。就在1902年,由他親自帶領的探險隊從蒙大拿州的地獄溪組(Hell Creek Formation)找到了他有史以來最著名的發現,而這項發現即將撼動世人的目光!

|

| 在盛夏的荒地中穿著獸皮大衣搜索化石的巴納姆‧布朗。Credit: American Museum of Natural History. |

●帝王現身

從蒙大拿州道生郡(Dawson County)發現的化石是一具包含了部分頭骨的破碎骨骼,布朗在發現了這些化石以後花了三年的時間將其掘出並送至美國自然史博物館。

|

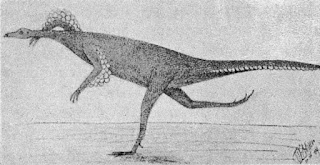

| 繪製於1906年的霸王龍骨骼復原圖,其中未發現的部分是以異特龍作為復原的依據。Credit: Osborn H. F. (1906). |

根據少量的骨骼,奧斯本辨識出這些骨骼來自於一種肉食性恐龍。由於許多的部分仍未清理準備完成,所以奧斯本只能透過有限的素材來描述這種恐龍。他辨識出這種動物有根粗壯而強健的肱骨、恥骨末端有明顯增大,由於這些骨骼是如此的巨大,以至於他很快地意識到他正面對著一件前所未有的發現。奧斯本在其文描述道:

『我提議將這種動物列為一個新的屬:霸王龍屬(Tyrannosaurus)。藉此描述這種體型遠超越迄今任何已知之陸棲肉食動物。』

除了霸王龍之外,他還在文中簡短地描述了另一段出土於懷俄明州的下顎骨,這段下顎骨相較於另一種肉食性恐龍─異特龍(Allosaurus)有著較少的牙齒,但形狀相當的粗厚且肥大,奧斯本同樣給的這件標本一個相當浮誇的名字─強健蠻橫龍(Dynamosaurus imperiosus)。

|

| 起初被命名為強健蠻橫龍(Dynamosaurus imperiosus)的一段下顎骨,奧斯本在隔年確認這件標本與霸王龍屬於同一個物種。Credit: Osborn H. F. (1905). |

隨著更多清理好的骨骼,奧斯本在隔年瞭解到這兩種大型的肉食恐龍其實是同樣一種動物,由於在文章中第一個首先出現的名稱具有優先權,所以雷克斯霸王龍(Tyrannosaurus rex)這個響亮的名稱被保留了下來,並沿用至今。透過這些更新的素材,奧斯本根據異特龍等大型的肉食性恐龍重建出霸王龍大致上的輪廓─一隻直立起來將近六公尺高、有著比異特龍更寬闊的頭骨,此外還有更為強健而粗曠的脖子與軀幹。

|

| 電影《金剛》(King Kong)中與巨型猩猩角力的霸王龍。Credit: Radio Pictures. |

毫無疑問的,霸王龍是爬蟲類統治大地時期君臨天下的萬王之王。而在當時,霸王龍的發現確實造成了大眾的轟動,群眾們爭相到博物館一睹牠的身影,而霸王龍也躍上了劇場的舞台出現在各種大眾通俗作品之中,甚至還在電影《金剛》(King Kong)與幻想中的巨大猩猩角力。

●身世之謎?

霸王龍生存於白堊紀末期的馬斯垂克階(Maastrichtian),距今約6800至6600萬年前,牠們是生存在地球上最後的非鳥類恐龍,牠們同時很可能是白堊紀滅絕事件小行星撞擊地球的直接受害者。你可能很難想像在時間序列上,人類與霸王龍的距離比起侏儸紀晚期相距了近一億年的異特龍更為接近。牠們就像是恐龍王朝的末代皇帝,但是在整個20世紀,我們對霸王龍的了解卻相當受限。

|

| 在亞洲體型和身體特徵都近似於霸王龍的近親─勇士特暴龍(Tarbosaurus bataar)。Credit: Sung-hua Chiang. |

除了霸王龍以外,奧斯本還描述了另一種年代稍早的大型肉食性恐龍─肉食艾伯塔龍(Albertosaurus sarcophagus)。數年之後,加拿大的古生物學家們描述了另一種霸王龍的近親─平衡蛇髮女怪龍(Gorgosaurus libratus),而在這次的發現中,科學家們首次發現了暴龍家族完整的前肢化石─一對短小纖細,以及只有兩指帶有功能的手指。在1950年代間,甚至連蘇聯的古生物學家也在蒙古及中國找到了體型幾乎與霸王龍一樣巨大的勇士特暴龍(Tarbosaurus bataar)。隨後科學家又從北美洲暴龍類的化石中辨識出了懼龍(Daspletosaurus)這個新的屬。

|

| 體型巨大的霸王龍一直以來被認為是大型獸腳類恐龍當中的異類,以至於整整一個世紀當中,科學家完全無法為牠在演化樹上找到適當的位置。Credit: Lu Feng Shan. |

上述所有的恐龍都有幾個共通點,牠們的體型都很巨大,是生態系裡的頂級掠食者。生存年代的範圍也都很接近,差不多都是白堊紀末期的坎帕階(Campanian)到馬斯垂克階。此外,牠們都生存於北方的亞洲和北美洲大陸上。而這些幾乎也代表了在霸王龍被發現的一個世紀裡面我們對暴龍這個類群的了解,牠們與其他獸腳類恐龍是如此的不同,以至於沒有人知道牠們應該被放在演化樹的哪個位置上。

一直要到本世紀之初,我們才從岩層中找到了新的曙光!整個故事需要重新寫過,暴龍家族演化的故事接下來才正式揭開了他的扉頁…

References:

Osborn, H. F. (1905). "Tyrannosaurus and other Cretaceous carnivorous dinosaurs". Bulletin of the AMNH. New York City: American Museum of Natural History. 21 (14): 259–265. hdl:2246/1464. Retrieved October 6, 2008.

Osborn, Henry Fairfield; Brown, Barnum (1906). "Tyrannosaurus, Upper Cretaceous carnivorous dinosaur". Bulletin of the AMNH. New York City: American Museum of Natural History. 22 (16): 281–296. hdl:2246/1473. Retrieved October 6, 2008.

Osborn, H. F. (1917). "Skeletal adaptations of Ornitholestes, Struthiomimus, Tyrannosaurus". Bulletin of the American Museum of Natural History. New York City: American Museum of Natural History. 35 (43): 733–771. hdl:2246/1334. Retrieved October 8, 2008.

Lambe, Lawrence M. (1914). "On the fore-limb of a carnivorous dinosaur from the Belly River Formation of Alberta, and a new genus of Ceratopsia from the same horizon, with remarks on the integument of some Cretaceous herbivorous dinosaurs". Ottawa Naturalist. 27: 129–135.

Lambe, Lawrence M. (1914). "On a new genus and species of carnivorous dinosaur from the Belly River Formation of Alberta, with a description of Stephanosaurus marginatus from the same horizon". Ottawa Naturalist. 28: 13–20.

Matthew, W. D.; Brown, B. The family Deinodontidae, with notice of a new genus from the Cretaceous of Alberta. Bulletin of the American Museum of Natural History. 1922, 46: 367–385.

Matthew, William D.; Brown, Barnum (1923). "Preliminary notices of skeletons and skulls of Deinodontidae from the Cretaceous of Alberta". American Museum Novitates. 89: 1–9